スタッフブログ

タイププロジェクトのスタッフによるノウハウや開発裏話

新着記事

見逃した記事もまとめてチェック

月に一回、更新記事をまとめて振り返る

メールマガジンを配信しています

カテゴリー

- タイプエンジニアリング

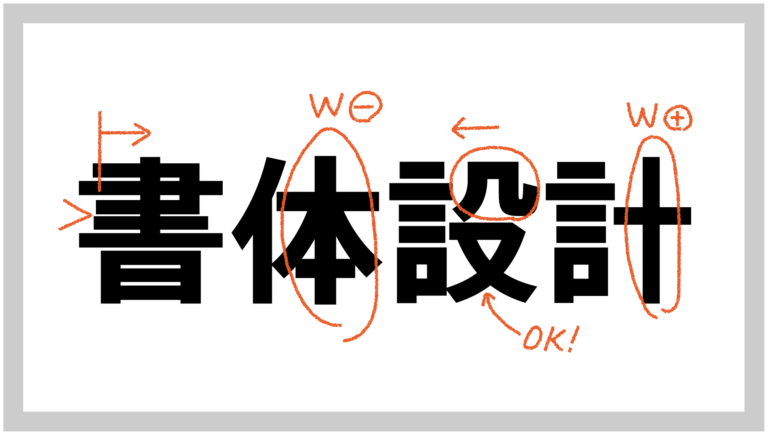

- 和文書体デザイン

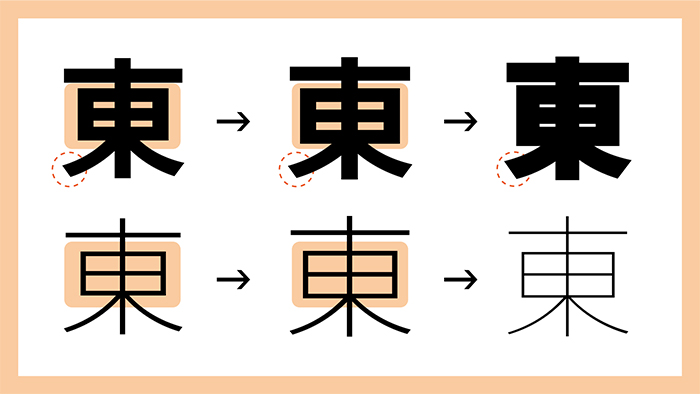

漢字の構成と制作ポイント

漢字を構成によってカテゴライズして、制作時に気をつけているポイントなどを紹介していきます。

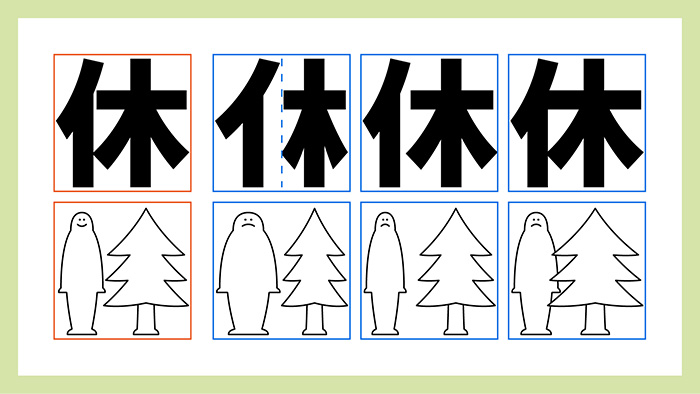

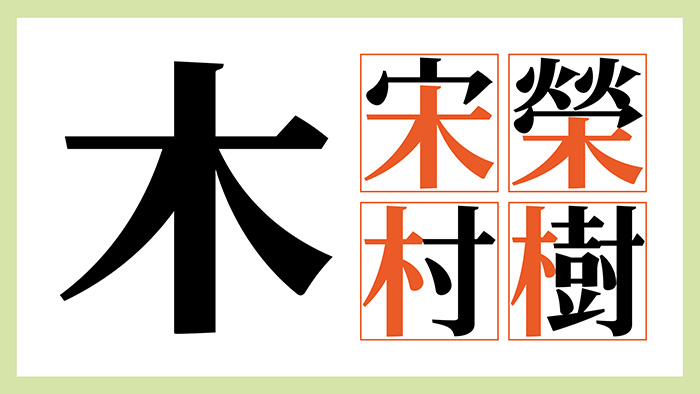

コピペできない“木”

「木」が入った漢字は非常に多くあります。漢字制作でそれぞれの「木」をどのように調整しているのか見ていきましょう。

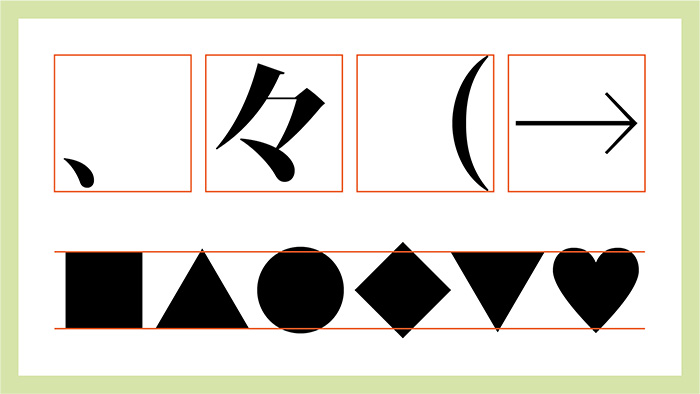

和文約物

主に和文と一緒に制作する約物のデザインポイントや小話を紹介していきます。

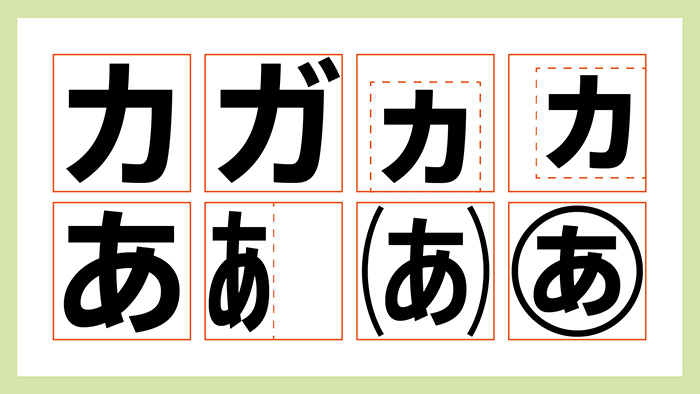

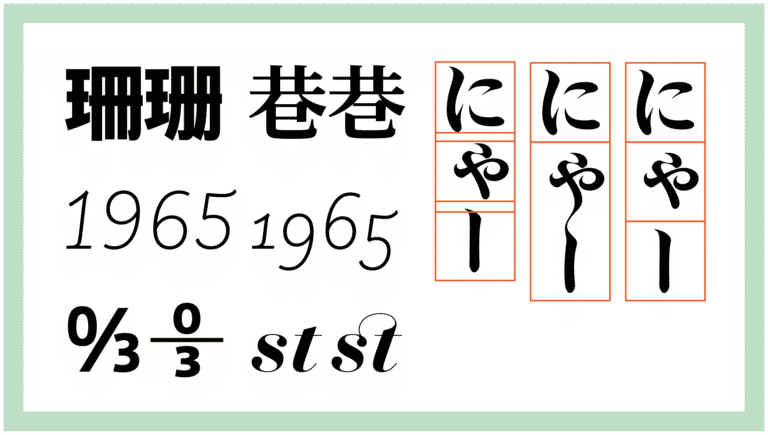

意外と多い仮名系グリフ

よく「ひらがな50音」なんて言いますが、フォント制作では50よりももっと多くの仮名系グリフを作ります。

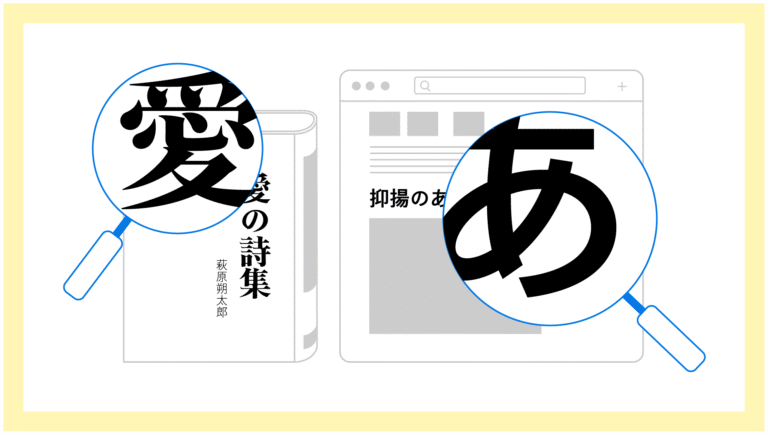

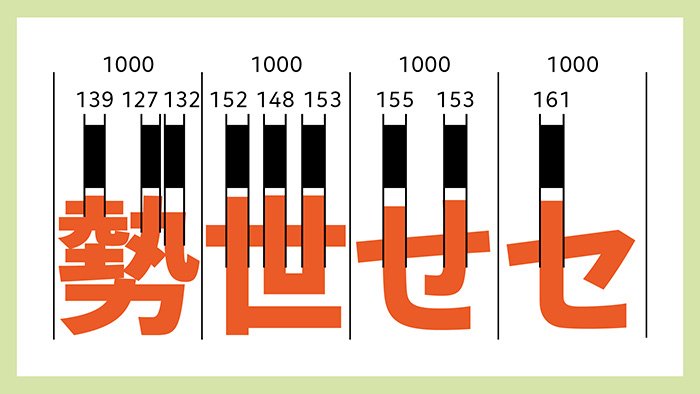

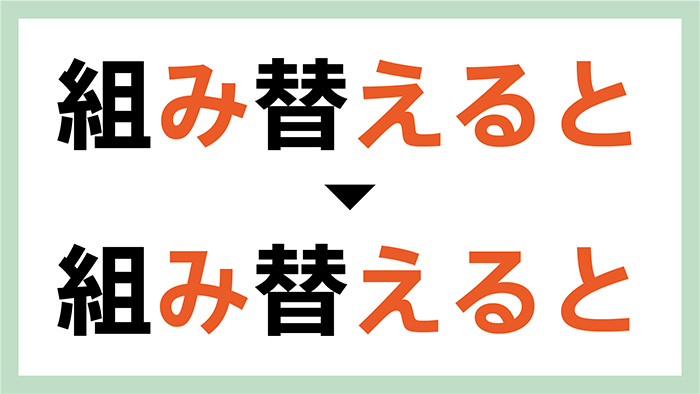

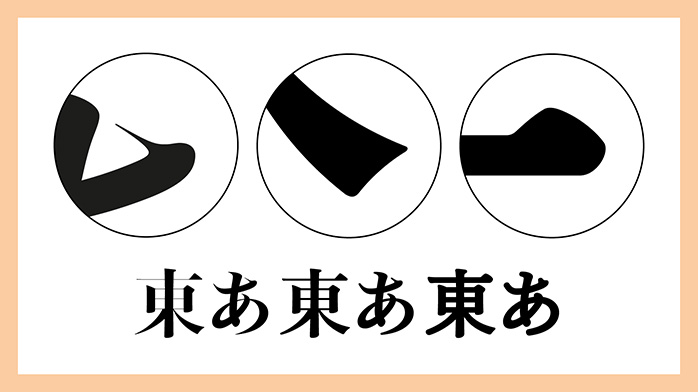

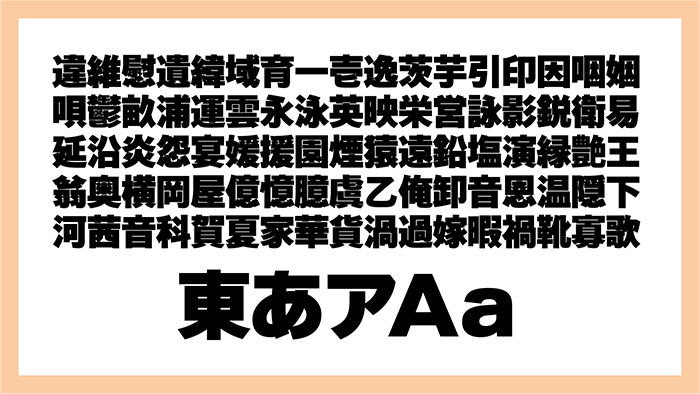

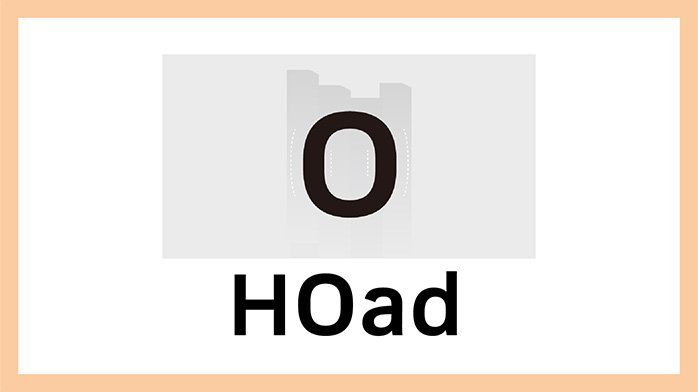

漢字・ひらがな・カタカナのデザイン

日本語が持つ3つの文字種の形状的な特徴や、複数の文字種を一揃いのフォントにするための工夫を紹介します。

漢字制作と部首

漢字の部首の関する小話や、デザイナーである筆者が漢字を作りながら部首に対して思ったことを集めました。

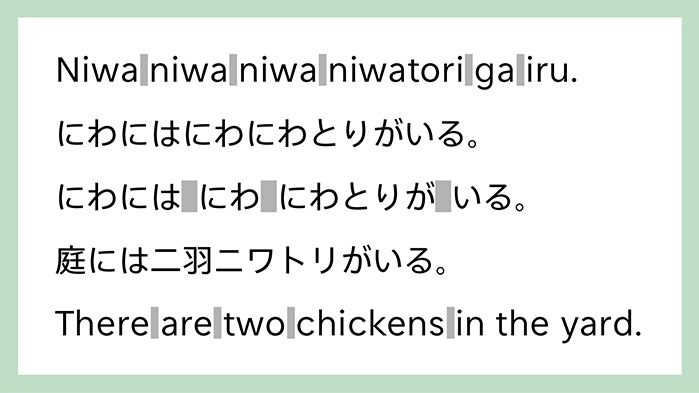

- 和文組版

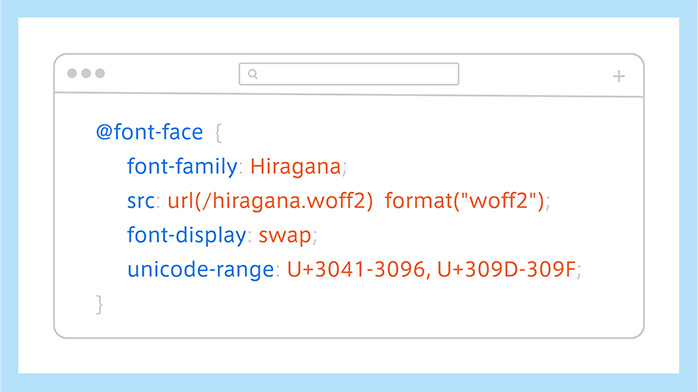

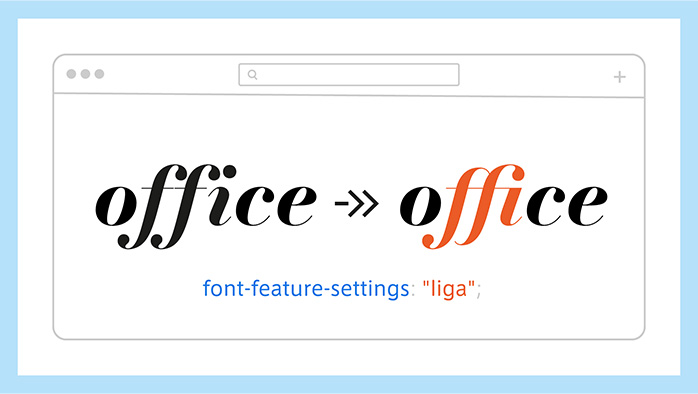

- Webフォント

- 開発ストーリー

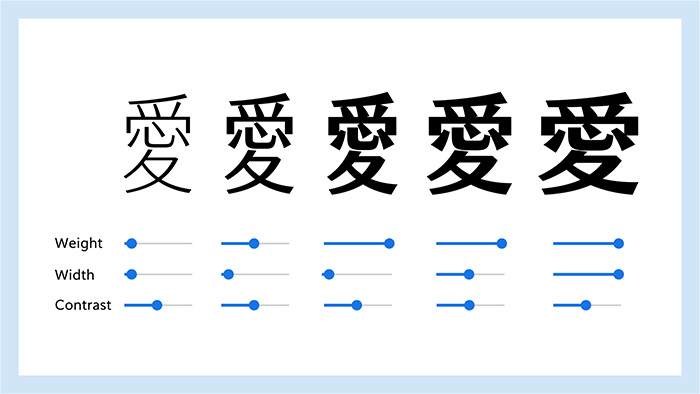

TPスカイ モダン 開発ストーリー

骨格は最も広く。筆画は最も太く、そして最も細く。極端な制作の中で整合性を保たせる難しさと向き合いました。

純明朝開発ストーリー

純明朝の引き締まった骨格を持つ漢字や、筆の流れの優雅さが特徴の仮名について、開発の試行錯誤や特徴を紹介します。

TPスカイ モダン Blk 開発ストーリー

フトコロの広さと太い筆画が特徴の「TPスカイ モダン Blk」を試作段階から語っていきます。

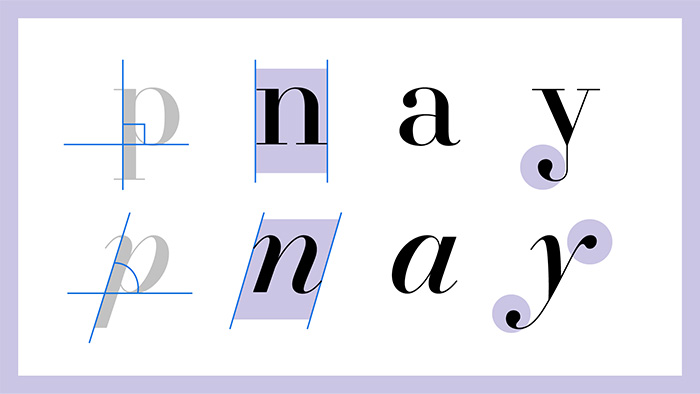

TPスカイクラシック開発ストーリー

古典的な楷書の端正さを持つ「TPスカイクラシック」の欧文デザインを、どのように開発していったのかを紹介します。

東京シティフォント開発ストーリー

交通機関のサインに加え、東京の建築群との調和を意識して設計された「東京シティフォント」を紹介します。

- おすすめの一冊

- その他

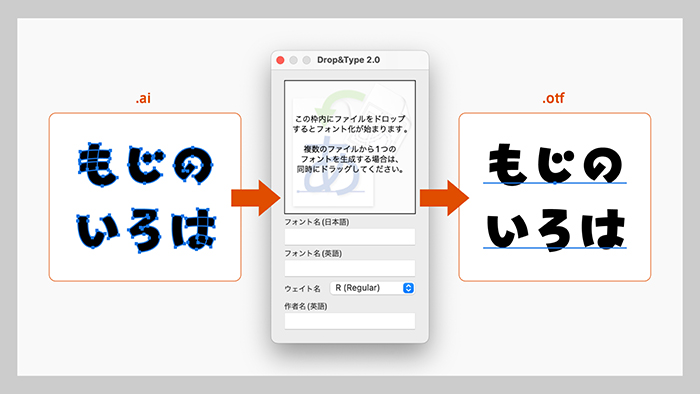

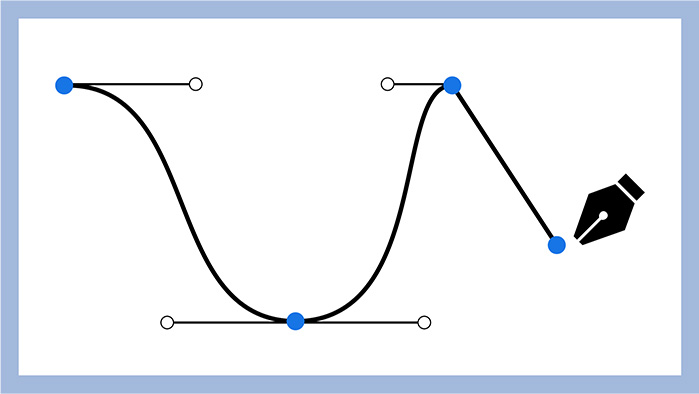

Drop&Typeを使ってみよう

試作フォント生成ツール『Drop&Type』を使ったフォント制作方法を、初心者にもわかりやすく解説していきます。

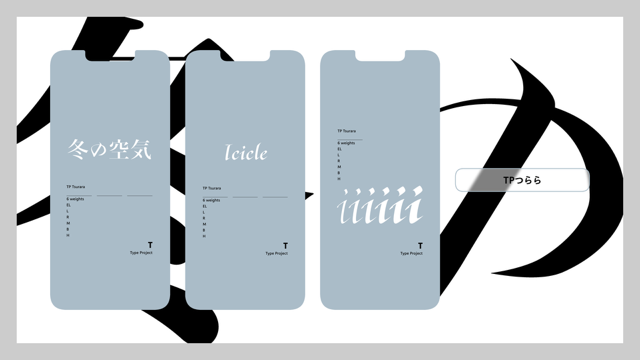

待ち受け画像配布

スマートフォン向けの待ち受けカレンダーのフリー配布です。保存して待ち受けとしてご利用ください。

フォントを作る人に聞いてみた

書体デザイナーやエンジニアがどのような視点で仕事に取り組んでいるのか、書体にまつわる質問を投げかけてみました。

書体づくりの舞台裏

書体制作を通して作り手がひそかに感じたことや小さな発見、舞台裏のちょっとした小話をお届けします。

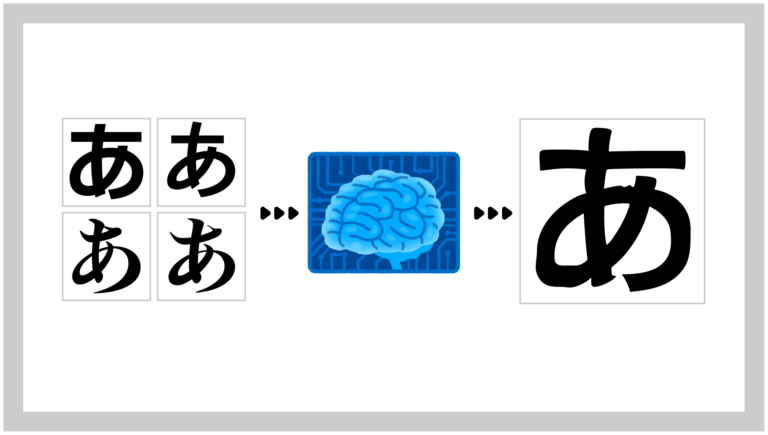

機械学習と書体

書体開発における機械学習の利用について、ATypI 2019 Tokyoの発表を元に、その実践を説明します。

その他

専門用語を解説しています

専門でない方でもわかるよう、易しい言葉で解説しています